近期,所謂“全民強制社保”話題引發熱議

熱議源自最高法近日發布的

《關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(二)》中關于社保條款的新規

其中明確:

“全民強制社保”是否真的來了?

社會保險的制度功能是什么?

為何之前社會上存在“漏保”和“斷保”現象?

解釋(二)如何界定“自愿放棄社保協議”的法律效力?

企業如何實現社保合規與成本平衡?

……

法學專家為您分析解答解釋(二)中

關于社保條款的焦點問題

婁 宇

中國政法大學民商經濟法學院教授、社會法研究所所長

-

解釋(二)并沒有創設一項新的法律制度,為企業施加額外的法律義務

-

也沒有否定現有的社會保險免繳規定,推動進入所謂的“全員社保時代”

-

參保對象依然是符合法律規定的勞動者

社會保險是國家以保險的方式建立的一項社會保障制度,由符合法律規定的參保人預先繳納保險費,計入基金,在參保人年老、疾病、工傷、失業、生育等情況下由基金支付相關費用。

社會保險制度在為參保人提供經濟保障的同時,也發揮了緩和勞資矛盾、收入再分配、維護社會穩定和促進社會公平的功能。

原因1:社會保險抵御的生活風險和職業風險發生概率低,且如老齡化等風險往往發生在若干年之后,職工和單位都可能存在僥幸心理和短視行為,選擇不參保以獲得更高的實發工資;

原因2:為征繳便利,當前采用單位代扣代繳的方式。單位掌握參保和繳費的主動權,勞動者為了獲得工作機會,憚于向單位提出社保要求。

以上兩個原因造成了法定強制的社會保險制度在實踐中的執行不力,導致社會上出現“漏保”和“斷保”現象。

依據解釋(二)

◆“協議”絕對無效:用人單位與勞動者關于不繳納社會保險費的任何約定或單方承諾均屬無效;

◆勞動者救濟權:勞動者可據此解除勞動合同并要求經濟補償;

◆企業補繳追償權:用人單位補繳社保費后,有權要求勞動者返還已支付的補償費用。

政策邏輯:

◆針對實踐中存在的“漏保”“斷保”現象,司法解釋突破了民法上的意思自治原則,堵住“形式自愿”的規避路徑;

◆確立“補繳+追償”雙向責任機制,避免企業承擔雙重成本(如補繳后無法追回補償),提高制度執行效率;

◆典型案例重申:社會保險參保是法定義務,不存在協議排除空間。

可從三個維度理解:

◆法理基礎

解釋(二)嚴格遵循《社會保險法》確立的法定強制參保原則,僅對既有規則進行了細化;

明確“棄保協議無效”的法律后果;設計補繳與追償操作細則。

◆適用邊界

未擴大參保范圍:僅覆蓋法定勞動關系;

未否定免繳規定:保留非全日制、勞務派遣等法定免繳情形。

◆制度功能

通過“以案釋法”強調:社會保險是風險分散機制、長遠利益保障,而非企業的額外負擔。

政策邏輯:

◆解釋(二)是在現有的法律制度框架下,對社會保險強制參保繳納的制度進行了必要的細化,讓現有的制度能夠更好地落實;

◆解釋(二)并沒有創設一項新的法律制度,為企業施加額外的法律義務;也沒有否定現有的社會保險免繳規定,推動進入所謂的“全員社保時代”,參保對象依然是符合法律規定的勞動者。

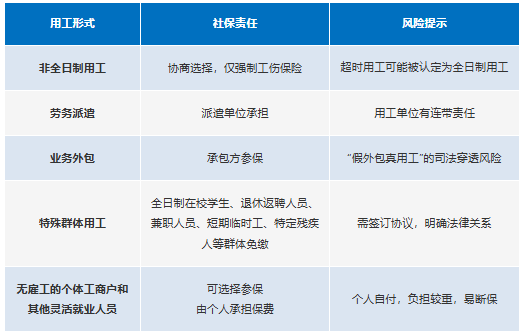

企業與勞動者建立何種勞動用工法律關系,并非自由選擇,一方面要服務于生產經營的目的,另一方面要符合現有法律規定。

企業需要全面掌握政策法規與規范性文件,在做到人力資源方案合規的前提下,采取多元化的用工策略,實現社保合規與成本平衡。

注意:

非全日制用工需嚴格控時(日均≤4小時,周均≤24小時);

外包業務需徹底剝離“勞動管理屬性”(禁考勤、禁派專人駐場等)。

企業確實面臨嚴重的經營困難,無法按時足額繳納社會保險費:

◆可向相關部門申請緩繳,待經營狀況改善后補繳;

◆在特定時期,國家會出臺相關政策,階段性減免企業的社保繳納義務(如疫情期間減免企業養老、失業、工傷三險),一些地方會推出地方性社保補貼政策,企業可關注相關政策。